Perlindungan hak-hak masyarakat adat, petani, nelayan dan kelompok rentan dalam kebijakan pembangunan sektoral

Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari

Jakarta, 11 November 2025

Siaran Pers:

Perlindungan hak-hak masyarakat adat, petani, nelayan dan kelompok rentan dalam kebijakan pembangunan sektoral

Pangan dan Energi menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dan bahkan digembar- gemborkan menjadi program prioritas, sementara perlindungan dan pengakuan hak- hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam (hutan, air dan hasil alam) masih tergantung di langit politik Indonesia. Pangan dan Energi adalah penunjang hidup yang utama. Situasi kompetisi akan berdampak langsung pada hak hidup. Karena saling terhubung dan merupakan hak dasar manusia. Pangan dan energi bukan hanya bicara soal ketersediaan, tapi juga akses, keadilan, dan kesetaraan.

Rudi Rubijaya Direktur Landreform perwakilan dari Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengatakan, program pemerintah sekarang ini mengusung fokus pada pangan dan energi melalui Asta Cita program Kedua dengan memantapkan sistem pertanahan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru serta Asta Cita keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

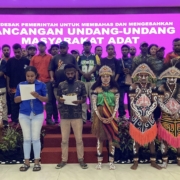

“Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat. Asta Cita kedua dan keenam menempatkan Reforma Agraria sebagai pondasi kemandirian bangsa dan pembangunan ekonomi dari desa,” papar Rudi Rubijaya saat menjadi narasumber di seminar nasional dengan tema: perlindungan hak-hak masyarakat adat, petani, nelayan dan kelompok rentan dalam kebijakan pembangunan sektoral, Selasa 11 November 2025.

Rudi menegaskan Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan, melalui dua pilar utama: penataan aset dan penataan akses. Penataan aset mencakup legalisasi dan redistribusi tanah, sementara penataan akses melibatkan pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria agar dapat mengelola tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, Rudi menyinggung evolusi kebijakan hukum Reforma Agraria, dari Peraturan Bersama Tiga Menteri (Kehutanan, Dalam Negeri, dan PUPR) hingga Perpres No. 88 Tahun 2017 dan Perpres No. 62 Tahun 2023, yang memperluas cakupan objek Reforma Agraria mencakup kawasan hutan, non-kawasan hutan, dan tanah hasil penyelesaian konflik.

Hingga November 2025, capaian redistribusi tanah telah mencapai 1.647.044 bidang seluas 882.848 hektar, serta pemberdayaan masyarakat melalui akses Reforma Agraria untuk 496.252 KK dan program pendampingan usaha bagi lebih dari 23.000 KK.

“Perpres 62 Tahun 2023 memperluas objek Reforma Agraria hingga kawasan hutan, non-hutan, dan tanah hasil penyelesaian konflik. Hingga 2025, capaian redistribusi tanah mencapai 1,6 juta bidang dengan luas lebih dari 880 ribu hektar. Reforma Agraria adalah agenda keadilan sosial untuk memastikan tanah menjadi sumber kesejahteraan, bukan sumber konflik,” tambahnya lagi.

Roni Septian, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan, bahwa reforma agraria adalah fondasi bagi pembangunan industri nasional. Tanpa petani yang kuat dan berdaulat, Indonesia tidak akan memiliki basis ekonomi rakyat yang kokoh. Ia menegaskan, sejarah membuktikan seperti pidato “Ekonomi Indonesia Baru” tahun 1951 bahwa pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari keadilan agraria.

Menurut data yang disampaikan KPA, ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia masih sangat tajam. Lebih dari 61,3% petani kini berstatus gurem, yakni hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Artinya, enam dari sepuluh petani di pedesaan hidup di atas tanah yang tidak mencukupi untuk bertani layak. Dalam satu dekade terakhir, jumlah petani gurem meningkat 2,63 juta orang, atau sekitar 263 ribu orang setiap tahun, sementara lahan pertanian justru berkurang 2,63 juta hektar akibat konversi untuk industri, perkebunan, tambang, dan infrastruktur.

“Ada 25.000 desa yang masih diklaim kawasan hutan; keluarkan mereka dari status itu agar bisa hidup dan bertani dengan adil. 11 tahun terakhir, hanya 0,024% konflik agraria yang benar-benar diselesaikan oleh KLHK ini bukti betapa lambatnya negara,” beber Roni dalam seminar.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan agraria bukan sekadar masalah kepemilikan tanah, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan hak hidup. Ketika lahan semakin sempit, jumlah buruh tani meningkat, dan petani tidak mampu lagi memproduksi pangan secara mandiri, maka kedaulatan pangan bangsa pun melemah.

Roni menyoroti bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan reforma agraria dalam Asta Cita poin 2 dan 6, yakni untuk mencapai swasembada pangan dan pemerataan ekonomi. Namun ia mengingatkan Reforma agraria tidak boleh menjadi pengulangan dari program sebelumnya yang berhenti di tataran janji.

Dia mengungkapkan, ada lebih dari satu juta hektar wilayah garapan petani yang diklaim sebagai kawasan hutan, perkebunan, atau pertambangan, namun tidak pernah mendapat dukungan infrastruktur maupun kebijakan dari negara. Bahkan di banyak desa yang masih berstatus kawasan hutan, kepala desa yang menggunakan dana desa untuk membangun jalan justru ditangkap, karena dianggap membangun di “tanah negara”.

Dari hasil pemetaan KPA, terdapat 25.000 desa yang masih diklaim berada di dalam kawasan hutan, baik seluruhnya maupun sebagian. Roni menyerukan kepada Kementerian LHK agar segera mengeluarkan SK bersama untuk melepaskan 25.000 desa ini dari klaim kawasan hutan, sehingga bisa masuk dalam program reforma agraria sejati.

“Petani menguasai, memproduksi, dan mengontrol hasil pertaniannya sendiri itulah reforma agraria sejati. Reforma agraria sejati butuh lembaga kuat di bawah Presiden, yang bisa mengeksekusi dan membatalkan izin tumpang tindih lintas sektor,” tambahnya.

Namun, KPA tidak hanya berhenti pada kritik. Dia menjelaskan bagaimana gerakan rakyat sendiri mengambil inisiatif di lapangan melalui program DAMARA (Dapur Mandiri Reforma Agraria). DAMARA merupakan model reforma agraria dari bawah, di mana rakyat mengorganisir diri, menguasai dan mengelola tanah secara kolektif, serta membangun sistem produksi dan distribusi yang mandiri.

Melalui DAMARA, masyarakat di Indramayu, Majalengka, dan Cilacap berhasil membangun alat-alat pertanian sendiri secara swadaya, mengelola pabrik penggilingan gabah, dan menstabilkan harga beras. Gerakan rakyat melalui DAMARA membuktikan bahwa reforma agraria bisa dijalankan tanpa menunggu kebijakan pemerintah.”

“Petani membeli dan menjual hasil panen dengan harga yang adil,” ujarnya.

Ia menuturkan kisah di Cilacap, di mana petani membangun jalan sepanjang 40 kilometer secara gotong royong, tanpa bantuan pemerintah. Bahkan Menteri LHK yang datang ke lokasi mengira wilayah itu kawasan hutan, padahal sudah menjadi sawah produktif selama puluhan tahun.

“Tidak ada satu pun pohon di sana,” kata Roni, “tapi masih disebut kawasan hutan. Ini bukti absurditas birokrasi yang perlu diakhiri.”

Penetapan Hutan Adat dan Perlindungan MHA

Agung Pambudi, Direktorat Perhutanan Sosial dan Percepatan MHA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengutarakan, banyak masyarakat setempat yang menghendaki agar wilayah kelolanya dapat diakui sebagai hutan adat, melalui proses yang bersifat konsensual antara pemerintah dan masyarakat. Lokasi-lokasi ini umumnya strategis, memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, serta sistem konservasi alami yang kuat.

Definisi Masyarakat Hukum Adat mengacu pada Pasal 1 huruf 30 UU No. 32 Tahun 2009, yaitu kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, hubungan erat dengan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

“Negara mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Penetapan hutan adat bukan izin baru, tetapi pengakuan negara atas praktik pengelolaan yang telah ada turun-temurun. Regulasi hutan adat kini telah lengkap, mulai dari Permen LHK 2015 hingga PP 23 Tahun 2021, membentuk kerangka hukum yang komprehensif,” papar Agung dalam seminar, Selasa 11 November 2025.

Selain itu, Permendagri No. 52/2014 menjadi dasar tunggal identifikasi dan penetapan MHA, sementara UU No. 41/1999 tentang Kehutanan saat ini sedang diganti dengan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang mengandung pembaruan substansi lebih dari 30%. Rangkaian regulasi tersebut kini telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam penetapan serta pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah hutannya.

Penetapan hutan adat memiliki empat tujuan utama: 1. Menjamin ruang hidup dan eksistensi Masyarakat Hukum Adat, 2. Melestarikan ekosistem hutan dan lingkungan, 3. Melindungi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, 4. Menjadi salah satu pola penyelesaian konflik antara masyarakat dan pengelolaan kawasan hutan.

“Tujuan penetapan hutan adat adalah menjamin ruang hidup MHA, melestarikan ekosistem, melindungi kearifan lokal, dan menyelesaikan konflik. Hingga 2025, telah ditetapkan 164 Masyarakat Hukum Adat dengan luas lebih dari 345 ribu hektare. Proses verifikasi dilakukan secara terbuka melalui Tim Terpadu, memastikan validitas wilayah adat yang diusulkan,” jelasnya.

Menurut Agung, banyak hutan adat terbukti memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan dikelola masyarakat dengan prinsip keberlanjutan. Di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatera, dan Jambi, bersama jaringan masyarakat adat seperti AMAN melakukan advokasi agar areal-areal di dalam wilayah konsesi dapat dikembalikan dan ditetapkan statusnya sebagai hutan adat.

Hingga Oktober 2025, telah ditetapkan 164 Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan luas total ±345.257 hektare, memberikan manfaat bagi 87.963 kepala keluarga. Proses ini terus berkembang dengan dukungan Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang bekerja lintas direktorat dan lembaga.

“Masyarakat adat bukan hanya penerima manfaat, tetapi penjaga ekosistem – The Guardian of the Indonesian Forest,” tambahnya.

Perlunya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Erasmus Cahyadi, Deputi Sekjen AMAN untuk Urusan Politik, menegaskan, Permendagri No. 52 Tahun 2014 merupakan kebijakan pertama yang secara sistematis menugaskan kepala daerah untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memvalidasi masyarakat adat di wilayahnya. Proses ini bermuara pada keputusan kepala daerah sebagai dasar hukum bagi masyarakat adat untuk mengajukan hak-haknya di sektor kehutanan, pertanahan, dan kelautan.

Namun, pendekatan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bekerja terbalik: pengakuan masyarakat adat baru dianggap sah setelah diakui oleh pemerintah daerah, bukan karena eksistensi adatnya sendiri. Akibatnya, banyak daerah yang berhenti pada tahap pengaturan prosedur tanpa sampai pada penetapan resmi.

“Tanggung jawab negara terhadap masyarakat adat sering kosong, pengakuan berhenti pada teks, tidak pada pelaksanaan. Permendagri No. 52/2014 adalah kebijakan pertama yang memberi mandat langsung kepada kepala daerah untuk mengidentifikasi dan menetapkan masyarakat adat,” tegas Erasmus pada seminar.

Erasmus juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Meski demikian, masih terdapat kerancuan: tanah yang tidak memiliki hak dianggap milik negara, sehingga hutan yang tumbuh di atas tanah ulayat sering dikategorikan sebagai hutan negara. Padahal, seharusnya itu diakui sebagai hutan adat.

Dalam konteks capaian, Erasmus memaparkan bahwa hingga saat ini telah teridentifikasi 1.583 peta partisipatif wilayah adat dengan total luas sekitar 32 juta hektare, yang disusun oleh masyarakat melalui mekanisme pemetaan partisipatif. Dari total tersebut, baru 5,4 juta hektare yang telah diakui oleh pemerintah daerah, dan sebagian besar melalui Perda Penetapan, bukan Perda Pengakuan.

Sementara di sektor agraria dan kehutanan, Kementerian ATR/BPN baru mengakui sekitar 0,3 juta hektare. Situasi ini menunjukkan lambatnya proses pengakuan dan tumpang tindih antar-sektor, di mana tanah ulayat sering kali juga diklaim sebagai aset negara atau kawasan konsesi.

“Putusan MK 35 menegaskan hutan adat bukan hutan negara, tetapi di lapangan masih banyak kerancuan. Kebijakan sering kali membantu di satu sisi tetapi menghambat di sisi lain, pengakuan yang tidak hati-hati bisa berubah menjadi perampasan baru,” ungkapnya.

Erasmus menyoroti pula berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menjadi landasan perjuangan masyarakat adat, seperti Konvensi ILO No. 169, Konvensi CBD, dan berbagai undang-undang sektoral seperti UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU No. 6/2014 tentang Desa yang memungkinkan terbentuknya desa adat.

Namun, implementasi di lapangan masih minim karena banyak wilayah adat yang diakui secara administratif tetapi belum memperoleh status hukum yang kuat. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tumpang tindih wilayah adat menjadi sumber utama konflik agraria. Banyak kasus di mana wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi perkebunan, pertambangan, maupun proyek strategis nasional. Sektor-sektor inilah yang menjadi penyulut konflik agraria di wilayah adat, karena pengakuan adat berjalan jauh lebih lambat dibandingkan dengan investasi yang masuk.

“Konflik agraria di wilayah adat terjadi karena pengakuan berjalan lambat, sementara investasi dan penetapan konsesi berlangsung cepat. Kasus geotermal di Manggarai menunjukkan bagaimana proyek pembangunan bisa melanggar hak masyarakat adat dan memicu intimidasi,” ungkapnya.