Bacarita Kampong: Belajar Menjaga Wilayah Masyarakat Adat Halmahera Timur dari Serbuan Industri Ekstraktif

Halmahera Timur, Maluku Utara – Masyarakat adat yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara, akan selalu mempertahankan tanahnya, kebunnya, dan wilayah kelola yang sudah lama menjadi ruang penghidupan bagi masyarakat. Masyarakat tidak ingin tanah mereka diambil secara paksa demi kepentingan dan keuntungan segelintir orang. Sebab, tanah mereka di kampung, mulai diincar oleh pihak-pihak investor atau perusahaan yang dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan adat istiadatnya.

Ada satu alasan paling penting mengapa tanah Halmahera menjadi target para investor Indonesia atau dari berbagai belahan dunia (Amerika, Eropa, Prancis, dan China) karena kandungan sumber daya mineral (nikel) di Halmerah sangat menjanjikan dalam perdagangan bisnis global.

Perebutan tanah ini mengakibatkan kebun Masyarakat Adat di Halmahera (suku Buli, Sawai, Galela, Tidore, dan O’berera Manyawa (Orang Tobelo yang tinggal di kampung pesisir Halmahera) terancam hilang. Bukan hanya itu, tempat tinggal, hutan, hingga tempat ritual (kuburan) milik O’fongana Manyawa (Tobelo Dalam) di pedalaman Halmahera juga dalam ancaman.

Di Pulau Halmahera, dari pedalaman hingga pesisir, terutama di penghujung timur, ditempati oleh berbagai komunitas dan marga dari Masyarakat Hukum Adat (MHA). Mereka ada sebelum Indonesia mengenal sistem negara atau kerajaan/kesultanan dan atau sistim republik. Mereka memiliki kebiasaan hidup berkelompok untuk mencari makan (berburu berkebun, dan meramu) untuk memenuhi kebutuhan utama (subsisten).

Selain itu masyarakat juga memiliki sistem pengobatan tradisional, orang yang dituakan dari berbagai miabuluhu (Tobelo Dalam), uku dore (Ketua Adat Buli), bentuk penguasaan tanah (barter) atas dasar rasa basudara (persaudaraan), ritual, dan kesenian serta nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang sampai saat ini.

Kedatangan investor dikhawatirkan dapat mengancam dan menghilangkan kekayaan sumber daya alam, kearifan lokal yang sudah lama ada, serta aktivitas atau kegiatan tradisional yang selalu dijaga.

Kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat ini dibahas melalui kegiatan Bacarita Kampong, merupakan sebuah agenda diskusi (bacarita) warga di kampung untuk saling memberi atau bertukar informasi dan pengetahuan tentang hak-hak dasar sebagai warga negara, Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang/aturan/kebijakan nasional dan internasional, pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat, serta penjelasan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau dalam bahasa Inggris dikenal Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Pasca Bacarita Kampong peserta melakukan foto bersama (Warga dan YMKL) di Desa Sosolat, 28/01/26. Dokumentasi/YMKL

Kegiatan Bacarita Kampong dilaksanakan di dua tempat; Desa Sosolat dan Desa Lili. Selain peserta dari dua desa di atas, pesrta dari Desa Baburino dan Wale Ino juga turut hadir. Acara Bacarita Kampong menuntun masyarakat agar berpartisipasi secara aktif bercerita berdasarkan informasi yang mereka miliki dan pengalaman yang mereka temui dalam aktivitas sehari-hari.

“Hak adalah milik, kepunyaan atau kewenangan. Sementara Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan, bersifat universal dan tidak dapat dicabut,” kata Muhamad Hasbi, pengacara dari sebuah organisasi atau lembaga masyarakat sipil yang juga menjadi pemateri mengenai hukum, hak, HAM bersama masyarakat di kegiatan Bacarita Kampong, 28-30 Januari 2026.

Hasbi memberikan contoh hak dan HAM yang dia sebut di atas seperti hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, hak mencari dan mendapatkan informasi, hak memiliki (memiliki tanah, keluarga, dan lain-lain).

Belajar Mengenai FPIC/PADIATAPA

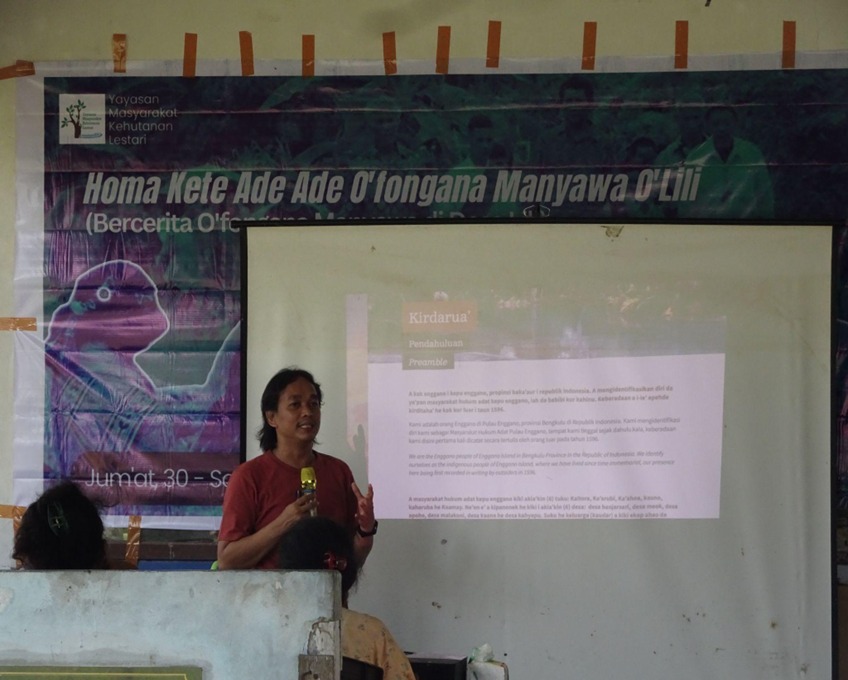

Rudiansyah, perwakilan dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) yang hadir di kegiatan Bacarita Kampong berbagi pengetahuan tentang FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent) atau biasa dikenal PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan) kepada masyarakat yang hadir.

Rudiansyah menjelaskan konsep FPIC/PADIATAPA itu adalah hak yang dimiliki masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas setiap usulan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lahan, wilayah, dan sumber-sumber daya serta mata pencaharian, dan lingkungan mereka yang secara adat mereka peroleh, miliki atau manfaatkan, dan untuk berpartisipasi secara efektif dan bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat atas usulan proyek yang disebutkan.

Rudiansyah dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) menjelaskan protokol FPIC/PADIATAPA kepada Masyarakat Hukum Adat O’fongana Manyawa di Desa Lili, 30/01/26. Dokumentasi/YMKL

Menurutnya, masyarakat dapat memutuskan untuk menerima usulan investasi berdasarkan pertimbangan atas manfaat, tingkat perlindungan sosial dan lingkungan, dan usulan langkah-langkah yang dapat diambil korporasi untuk menangani risiko; atau menolak berdasarkan pertimbangan dampak dan niat untuk mengelola sendiri lahan, tanah, dan atau kebun. Dalam hal ini komunitas-komunitas tersebut mempunyai hak untuk bebas dari ancaman dampak yang timbul oleh tindakan oleh pihak lain. Negara berkewajiban untuk memastikan hal itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

“PADIATAPA tidak hanya berlaku pada proyek swasta semata-mata, tapi juga milik pemerintah. Sosialisasi dan konsultasi berbeda dengan konsep dan praktik PADIATAPA. Sosialisasi sifatnya sekedar pemberitahuan. Dan, konsultasi hanya bentuk komunikasi antar satu pihak dengan satu pihak lain yang dipandang memiliki keahlian. Sementara PADIATAPA adalah hak masyarakat, baik masyarakat hukum adat dan komunitas lokal serta subjek hukum lainnya”, tegas Rudiansyah.

Berbagi Cerita, Kasus, dan Mencegah Masalah

Salah satu warga Desa Baburino yang hadir di kegiatan Bacarita Kampong menceritakan kisah yang dia alami bersama masyarakat di kampungnya. Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dari kampung karena kehilangan tanah.

“saya pe (punya) lahan kobong (kebun) ada lima tampa (lokasi). Samuanya (semuanya) dapa (kena) gusur dari perusahaan PT. Sambaki Tambang Sentosa (STS) tanpa ada informasi, terlebihnya persetujuan ke saya. Padahal saya pe (punya) tanah itu ada depe (punya) sertifikat,” ungkapnya.

Damarias Ngoraitji menyampaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat O’fongana Manyawa yang berada di Waisango, 28/01/26. Dokumentasi/YMKL.

Pembicaraan menarik lainya juga mencuat terkait status kawasan hutan negara di Halmahera, Tiba-tiba kawasan hutan sudah ditetapkan melalui pengambilan titik-titik koordinat tanpa penjelasan kepada Masyarakat dan tanpa persetujuan dari Masyarakat.

“Torang tra tau (kita tidak tahu) apa-apa. Tiba-tiba saja dong (mereka) datang bikin patok. Lalu bilang bahwa itu so (sudah) masuk kawasan hutan. Sementara bikin patok itu tra (tidak) jauh dari pante (pantai), itu masih masuk masyarakat pe kobong (punya kebun),”

Penulis: Muhamad Nur